APPEL À COMMUNICATIONS

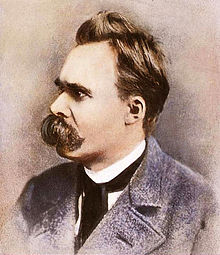

Nietzsche, penseur du présent ?

Le vendredi 10 avril 2026 à l’Université libre de Bruxelles (ULB)

6e Journée d’études du Cercle d’Études Nietzschéennes

Portée par l’Université libre de Bruxelles (ULB), le Centre de recherche en philosophie (PHI) et la Faculté de Philosophie et Sciences sociales

Nietzsche est couramment envisagé sous le prisme de l’« inactualité », comme un critique féroce de son temps, que l’on croit parfois voué à rejeter le présent dans sa globalité au profit d’époques révolues – la Grèce tragique, la Renaissance – ou d’avenirs encore lointains. Une telle lecture méconnaît toutefois la portée singulière de sa critique, laquelle ne saurait se réduire à une simple négation. Au contraire, un trait essentiel de ce rapport nietzschéen au présent consiste à en déceler les transformations profondes, à en sentir les virtualités sous-jacentes et à en diagnostiquer les pathologies afin d’agir sur celles-ci. C’est pourquoi cette journée d’étude se propose d’interroger la question du présent (Gegenwart) dans l’oeuvre de Nietzsche, dans toute sa complexité, à la fois critique et affirmative.

Quels sont les rapports de ce dernier au présent, à ce qu’il appelle souvent « l’aujourd’hui » ? Par quels moyens le pense-t-il et le conceptualise-t-il ? Comment envisage-t-il ses rapports avec les autres dimensions du temps, passé et futur ? Car si la philosophie nietzschéenne n’est ni une glorification du passé en tant que telle, ni une simple critique historique, n’est-elle pas bien plutôt une méthode d’interprétation du temps présent, de la manière dont nous agissons, pensons et évaluons ?

Les lecteurs de Nietzsche le savent bien, le présent est inextricablement solidaire du passé et de l’avenir, il se doit en cela d’être irrémédiablement créateur de valeurs nouvelles, disqualifiant par avance les tentatives cherchant à faire de lui un penseur nostalgique, réactionnaire ou encore conservateur. Dès lors, le présent n’est-il pas pour lui à la fois une mise à l’épreuve critique des valeurs héritées et l’anticipation d’un avenir au service de l’intensification de la vie, visant « l’élévation du type “humain” » (PBM, § 257) ?

La solidarité des temporalités va-t-elle pour autant de soi ? N’existe-t-il pas de multiples obstacles – physiologiques, psychologiques, moraux ou culturels – pour que cette unité soit mise à profit en vue d’une plus grande puissance ? Ainsi, dans un posthume de 1883, Nietzsche écrit : « Nouvelle évaluation de l’humain : […] Combien de puissance a-t-il en lui ? Quelle multiplicité d’instincts ? Quelle capacité d’absorption et de communication ? Le puissant comme type suprême. Féconder le passé et engendrer l’avenir – tel soit pour moi le présent » (FP 1883, 16 [88]). Le philosophe-législateur n’est-il pas celui qui, en héritier, agit et expérimente au présent pour ouvrir des perspectives nouvelles ? Dès lors, sous quelles conditions devient-il possible d’exploiter son oeuvre dans notre « aujourd’hui » ?

Les contributrices et contributeurs sont invité·e·s à aborder ces questions à partir de plusieurs axes de réflexion, ouverts à toute approche susceptible de les enrichir ou de les compléter, afin de comprendre comment apprendre avec Nietzsche à penser le présent comme un champ de forces à interpréter, et non comme une réalité donnée, afin de rendre possible un avenir plus affirmatif ?

1. La critique du présent entre rejet et potentialités

À lire Nietzsche, il peut sembler que le philosophe doive impérativement se détourner du présent : « car nous, philosophes, avons besoin par-dessus tout qu’une chose nous laisse en paix : tout l’“aujourd’hui” ». (GM, III, § 8). Nietzsche déclare ainsi placer ses espoirs dans un avenir indéfini, dans “une époque plus forte que ce présent pourri, doutant de lui-même” (GM, II, § 24) Cependant, cette apparente attitude de rejet à son époque ne doit pas faire oublier le rapport étroit au présent qu’elle implique, à la fois en tant que rapport critique au passé et en tant que diagnostic du présent. Un tel diagnostic a toujours aussi pour but de cerner les forces latentes et les potentialités susceptibles d’être exploitées pour l’avenir. Plus encore, il semble que notre tâche consiste à construire, aménager, stabiliser un présent propice au développement de la culture et donc au « sort général de l’humanité » (CIn, III, § 3). Cette préoccupation se rencontre déjà au niveau psychologique : « il ne saurait y avoir de bonheur, de gaieté d’esprit, d’espérance, d’orgueil, de présent sans tendance à l’oubli » (GM, II, § 1). Ce défi se trouve également formulé sur le plan politique. Ainsi Nietzsche fait-il le portrait de la politique chrétienne comme une sorte de politique antipolitique qui dévalue l’action présente, concrète, au profit du refuge dans l’éternité (AC, § 43, § 58); et de la politique contemporaine comme une forme d’empressement, de résorption de toute vie dans l’éphémérité (CI, « Inactuel », § 39).

2. L’intensification de l’instant

Nombreux sont les passages dans lesquels Nietzsche loue l’instant présent (EH, « Avant-propos »). L’instant ainsi décrit est l’instant d’inspiration (EH, « APZ », § 3), de décision (EH, « CI », § 2). Il est souvent présenté comme un moment de maturation, de moisson. La pensée de l’éternel retour, dans la mesure où elle est placée sous le signe de l’instant (GS, § 341 ; APZ, III, « De la vision et de l’énigme »), peut être interprétée comme une exigence d’intensification de celui-ci, comme une manière de souligner l’importance capitale du présent et de l’action que nous y menons (GS, § 341), au détriment du ressentiment, pathologiquement tourné vers le passé, et de la foi dans le progrès, aveuglément confiante dans l’avenir. Il est dès lors possible d’envisager tant les questions strictement liées à la pensée de l’éternel retour que celles concernant l’inextricable solidarité de temporalités qui façonne la pensée nietzschéenne de l’action (FP 1883, 16 [88]).

3. Penser le présent en direction du devenir

Si le présent doit servir à féconder le passé et engendrer l’avenir, il doit donc être conçu comme un champ d’expérimentation susceptible d’ouvrir la voie à une transvaluation des valeurs, c’est-à-dire à une création de nouvelles façons d’évaluer et d’aimer la vie. Il s’agit de refuser de concevoir le présent comme une simple étape, comme une frontière, sans extension ni consistance, entre le passé et l’avenir. Pour Nietzsche, le présent est avant tout un champ de forces en mouvement, une tension dynamique où le devenir s’affirme. La capacité d’agir au présent est néanmoins toujours le fruit d’un degré de force, de santé, d’une certaine capacité d’assimilation qui détermine un certain type de rapport ou d’attitude par rapport aux évènements. Du « fatalisme à la russe » au « Oui dionysiaque », le présent nietzschéen peut posséder diverses qualités, prendre différents visages. En cela, le présent s’offre comme la possibilité même d’une multitude de nouvelles expériences, de nouvelles habitudes qui se doivent de servir l’intensification de la vie personnelle ou collective. Et si vivre c’est créer, ne s’agit-il pas de concevoir le présent comme une oeuvre à faire et à constamment interroger afin de se dépasser soi-même ?

4. Nietzsche et les défis du présent

Enfin, peut-être la meilleure manière d’attester de l’importance de la question du présent chez Nietzsche consiste à se pencher sur la multiplicité des manières d’hériter de sa philosophie pour se confronter à des questions émanant de notre présent. Penser Nietzsche au présent, c’est donc reconnaître que le présent lui-même est un espace indispensable de création, de critique et de transformation. En cela, la pensée nietzschéenne demeure un instrument pour interpréter notre époque et pour y agir. Elle nous invite à affirmer notre « aujourd’hui » non comme une fatalité, mais comme un champ de possibles à intensifier, un présent à inventer. Pour Foucault, par exemple, Nietzsche est le premier philosophe à introduire la question de l’aujourd’hui dans la philosophie. Quant à Deleuze, c’est bien l’idée de diagnostiquer les « événements » derrière l’histoire qu’il considère comme étant propre à la méthode nietzschéenne. Cet axe de lecture permet d’envisager des contributions qui mettent aux prises la pensée de Nietzsche avec des problématiques contemporaines, comme l’Anthropocène ou la pensée décoloniale.

Pour contribuer, merci de remplir en ligne, en français et avant le 5 janvier 2026, le formulaire de candidature disponible sur le site du CEN : https://www.cen-info.com/

Comité d’organisation :

Ondine Arnould (Université de Strasbourg)

Yves Ghiot (Haute-École en Hainaut)

Arnauld Rochereau (Université Libre de Bruxelles)

Contact et renseignements : etudesnietzscheennes@gmail.com

Mark as favourite

Mark as favourite